\ 初回限定 70分 ¥3,000 /

【理学療法士が動画で解説】肩こり・腕の痛みが消える正しい肩甲骨の使い方

「最近腕が上がらなくなった。」「肩こりが辛い」など肩周辺に問題を抱えている方は少なくないかと思います。そんな時、肩甲骨を動かすことが大切といわれることが多く、一度は聞いたことがあるかと思います。

では、なぜ肩甲骨を動かすことが大切なのかご存じでしょうか?

今回は肩甲骨がどのようにして肩に影響を与えているかをお話ししていきたいと思います。

肩甲骨と上腕骨との関係性

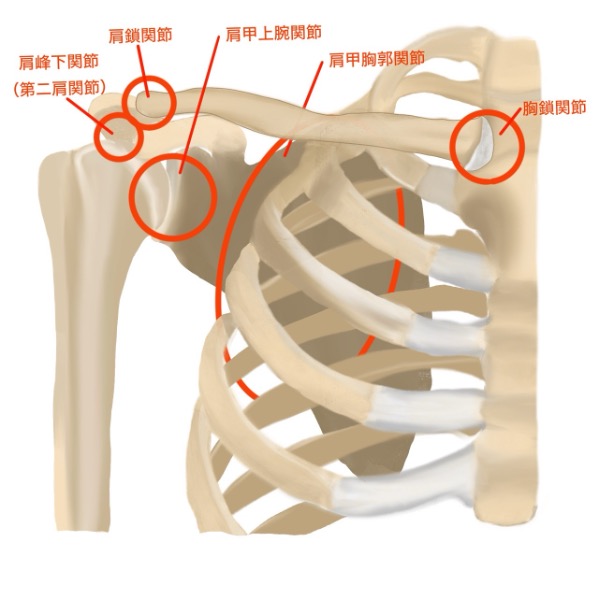

肩の関節は主に肩甲骨、上腕骨、鎖骨の3つの骨にとって構成されています。

肩関節は他の関節と比べて可動域が広く様々な方向に動かすことができるようになっており、身体の中でもっとも複雑な構造をしているため下記のように複数の関節が存在します。

- 肩甲上腕関節

- 肩甲胸郭関節

- 肩鎖骨関節

- 胸鎖関節

- 肩峰下関節(第二肩関節)

これらの関節がスムーズに動くことで様々な動きが可能となります。

その中でも①肩甲上腕関節、②肩甲胸郭関が協調して動作する「肩甲上腕リズム」が機能的に働いていないと、様々な肩の問題が起きてしまうのです。

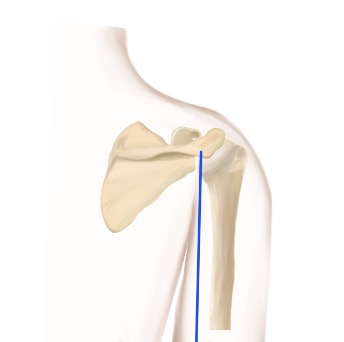

肩甲上腕リズムとは?

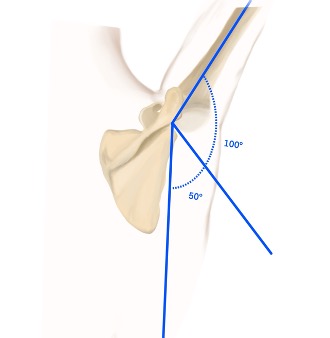

肩を上げる際に上腕骨に対して肩甲骨も動き、それぞれの動く比率のことを「肩甲上腕リズム」といいます。

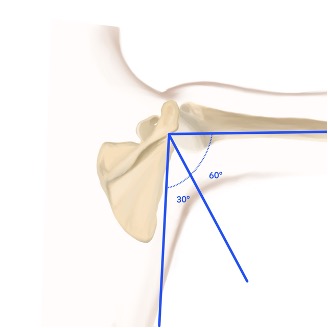

基本的に、肩を上げる動作は(肩関節の外転)と上腕骨(肩甲上腕関節)と肩甲骨(肩甲胸郭関節)は2:1の割合で動きます。

つまり、肩関節を90°外転する場合では、肩甲上腕関節が60°外転+肩甲胸郭関節が30°上方回旋して動くということになります。

もう少し肩を上げていき、肩関節を150°挙上する場合は、肩甲上腕関節が100°+肩甲胸郭関節が50°外転する事となります。

※実際は年齢や性別などの個体差や筋活動の影響によって変化するため、必ずしも2:1の比率というわけではございません。

この連鎖が何らかの原因で崩れてしまうことで、上腕骨と肩甲骨との衝突による周囲炎症や、筋肉などの軟部組織との挟みこみ(インピンジメント)が起きてしまうため、「肩が痛い」、「肩が上がらない」といった症状が出てきてしまいます。

そのため、肩の動きだけでなく、肩甲骨の可動性もしっかりと出さなければ肩に過剰なストレスがかかり、痛みや可動域制限に繋がります。

肩甲上腕リズムを保つためのポイント

肩甲上腕リズムが正しく機能するためには、様々な条件が必要ですが…

今回はその中でも重要な筋肉説明させていただきます!

1. アウターマッスルとインナーマッスルの連携

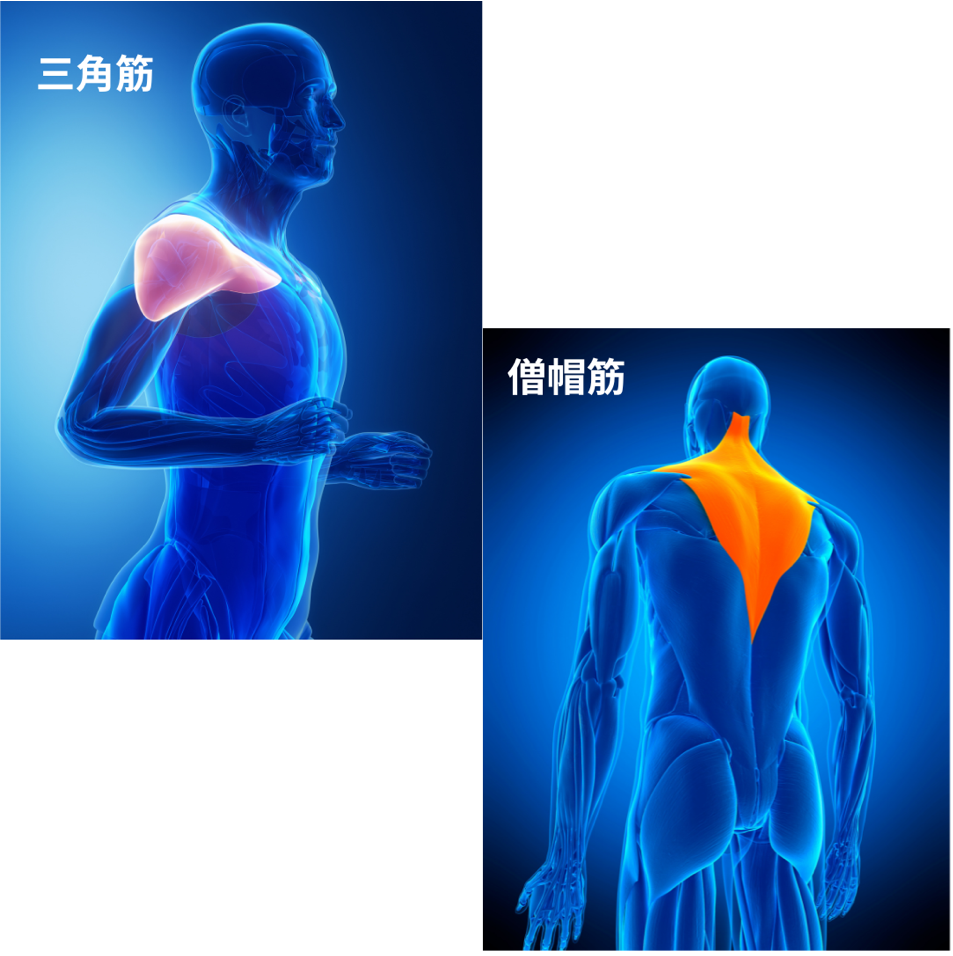

アウターマッスル

三角筋→腕を上げる主力

僧帽筋(特に上部・中部線維)→肩甲骨を引き上げたり、回旋を行う

前鋸筋→肩甲骨の安定性に関与

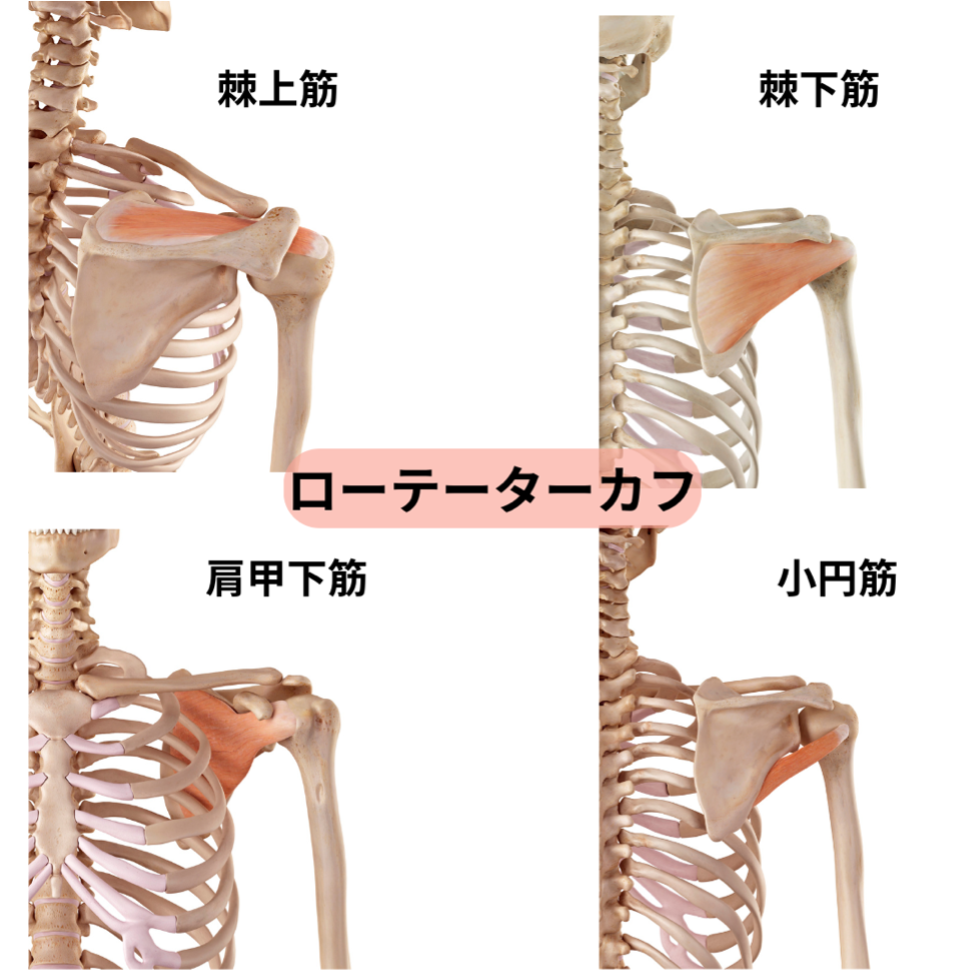

ローテーターカフ(棘上筋・棘下筋・小円筋・肩甲下筋)→関節の安定化

これらの筋肉がタイミングよく、適切な力で働くことで、スムーズで安全な肩の動きが可能になります。

ただ、これに関しましては、ご自身での評価が難しいため、専門知識を持つ専門家に評価をしていただくことをおすすめいたします。

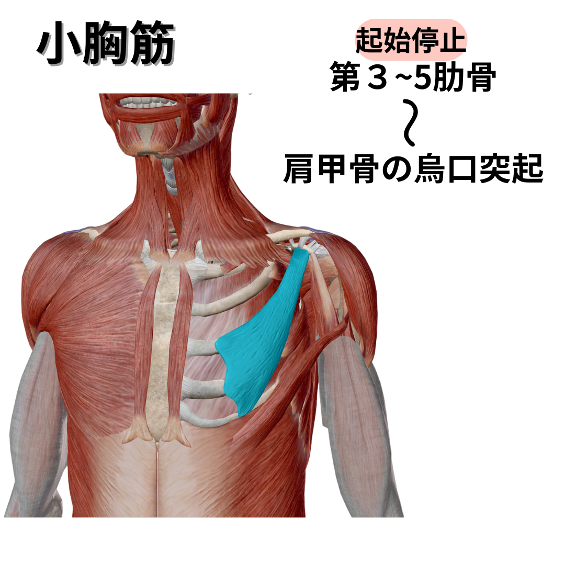

2. 小胸筋の柔軟性

肩甲骨の烏口突起から肋骨まで着いている小胸筋。肩甲骨が様々な動きをする中で拮抗筋として働くのがこの小胸筋です。

家事やデスクワークなど、日常生活を過ごす中で硬くなりやすい筋肉で、挙上動作において、この小胸筋が硬くなっていることで肩甲骨の動きを制限し、肩関節に悪影響を及ぼす可能性があると考えられます。

動画で解説

そこで最後に小胸筋のほぐすストレッチをお一つご紹介いたします!

胸に手を当てて、肩の方向に手のひらを沿わせます。

小胸筋の走行にあわせます。

小胸筋を固定して、腕を後ろに持っていき、ストレッチをします。

※この時手が痺れたり、痛くなるほど強く押さないように注意して行ってください。

日常の中で硬くなりやすい箇所ではございますので、気が付いたときにぜひ行ってみてください。

まとめ

肩甲上腕リズムのメカニズムを理解することで、肩、腕だけでなく首や腰に過度な負担がかからない正しい動作が身につきます。

しかしながらリズムの比率は必ずとも一定ではなく、年齢や性別などの個体差や筋活動の影響によって変化しています。そのため一番大切なことは角度や比率を重要視するのではなく、上腕骨と肩甲骨が共同して機能することが最も重要です。

肩甲上腕リズムを正しく理解し、ケアすることは健康な肩関節維持のカギとなります。

正しい動作と適切なエクササイズやストレッチで、肩関節の連動性を高め、快適な毎日を送りましょう。

\ 初回限定 70分 ¥3,000 /